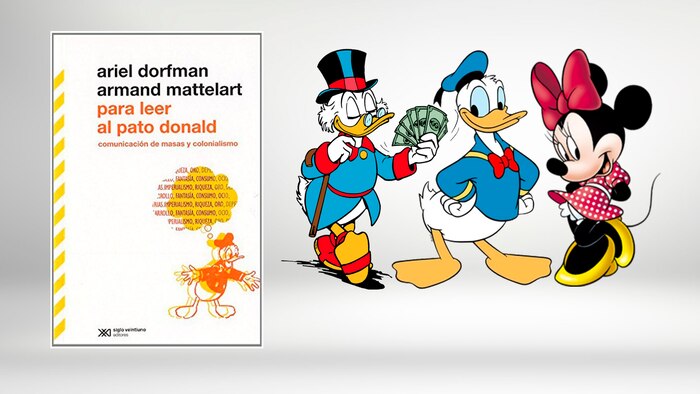

Publicada en 1971, 'Para leer al Pato Donald' surgió en el Chile de la Unidad Popular, en un contexto de transformación profunda en los sistemas de comunicación y acceso a la cultura impulsados por el gobierno de Salvador Allende. El trabajo, elaborado por Ariel Dorfman, entonces profesor en la Universidad de Chile y asesor editorial en la editorial estatal Quimantú, junto con Armand Mattelart, sociólogo belga radicado en Santiago, se convirtió en un texto fundamental de la crítica cultural latinoamericana.

El libro argumenta que las historietas de Walt Disney, aparentemente inocentes, promueven una ideología alineada con los valores del capitalismo y una visión del mundo funcional al imperialismo estadounidense. Escrito en un momento de polarización política, donde prensa, cine y televisión eran campos de disputa simbólica, el libro fue censurado tras el golpe militar de 1973 y circuló clandestinamente por años.

A cincuenta años de su publicación y tras la reciente muerte de Armand Mattelart, el 31 de octubre, la obra mantiene su vigencia como un análisis sobre la comunicación masiva y el colonialismo cultural. A continuación, se presentan cinco claves para comprender su estructura y legado.

1. La ideología del dinero en el universo Disney: Las historias de Disney borran la existencia del trabajo como fuente de riqueza. En el universo del Pato Donald, nadie produce; todo se centra en comprar, vender y acumular. Los personajes viven del dinero y no del esfuerzo, lo que Dorfman y Mattelart interpretan como una operación ideológica que oculta el conflicto de clases y naturaliza el sistema capitalista de consumo perpetuo.

Un ejemplo es la escena en la que Donald cae del cielo para apropiarse de un tesoro al azar, simbolizando el mito del enriquecimiento sin esfuerzo, donde la suerte reemplaza al trabajo. La sustancia del dinero se presenta como mágica, desvinculada de su origen en la producción y en la labor colectiva.

2. El individualismo como motor del éxito: Los cómics de Disney exaltan al individuo como único agente de triunfo. Los personajes actúan motivados por intereses personales, competencia y acumulación, sin espacio para la solidaridad ni la acción colectiva. El Tío Rico ejemplifica esta moral, con su obsesión por monedas de oro y cofres, promoviendo una visión donde el éxito es resultado de ingenio o suerte personal, no de colaboración.

Las aventuras reflejan una pedagogía del individualismo, donde la competencia y la suerte sustituyen a la cooperación y el trabajo en equipo.

3. La exportación de la visión colonial: Dorfman y Mattelart interpretan las historietas como instrumentos de imperialismo cultural. Cuando los personajes viajan a territorios ficticios como 'Bananalandia', 'Patagonia del Sur' o 'Tropicolandia', estos lugares representan versiones caricaturizadas del Tercer Mundo, donde los habitantes son ingenuos, supersticiosos y dependientes de los Estados Unidos, que actúan como centro civilizador.

Las historietas reproducen simbólicamente la relación entre Estados Unidos y América Latina, promoviendo la idea de que los países periféricos existen para proveer materias primas o formas de exotismo, reforzando un discurso colonial que legitima la dependencia económica y cultural.

4. La estructura familiar y la representación del poder: La familia en Disney carece de genealogía y historia; está compuesta por tíos, sobrinos y primos, en una estructura que elimina el conflicto generacional y social. Sin historia y cambio social, los personajes permanecen en roles eternos, con una autoridad autoritaria que refleja la jerarquía capitalista, donde los tíos mandan y los sobrinos obedecen.

En cuanto al género, personajes como Daisy, Minnie o la abuela Pata son decorativos, reforzando la división sexual del trabajo: los hombres buscan aventuras o tesoros, las mujeres cuidan o esperan. Este modelo naturaliza la obediencia, la competencia y el consumo como virtudes, en una pedagogía de la subordinación.

5. La naturalización del mensaje: La clave final destaca cómo estas historietas parecen neutras y desinteresadas, pero en realidad transmiten una visión del mundo que justifica la propiedad privada, la desigualdad y la dominación, disfrazando las ideas con humor, ternura y diversión. La eficacia radica en su aparente neutralidad, que hace que el mensaje ideológico pase desapercibido.

El libro percibió entonces el entretenimiento popular como un instrumento de formación ideológica, donde el imperialismo puede dormir tranquilo mientras Disney difunde un sistema de creencias sin que sus consumidores perciban su influencia. Con el tiempo, 'Para leer al Pato Donald' se convirtió en un clásico de los estudios de comunicación y cultura en América Latina, marcando a una generación de investigadores con su mirada crítica.

La muerte de Armand Mattelart constituye un cierre a una trayectoria dedicada a estudiar las estructuras globales de la comunicación. Su colaboración con Ariel Dorfman sigue vigente como una advertencia: detrás de cada producto cultural, incluso el más inocente, se juega una visión del mundo con implicaciones políticas profundas.